東北の「命の道路」をつなぐ地盤改良工事

信頼と安心の小野田ケミコの豊富な実績と優れた工法が地域を守る

1964年に小野田セメント(株)(現太平洋セメント(株))のケミコライム事業として創業。多くの実績を積み、1983年に分離独立し小野田ケミコ株式会社として設立。東日本大震災では、復旧・復興のため東北地方の沿岸部などの地盤改良を手掛けてきた。あれから10年、徐々に復旧・復興していく中、多くの大手ゼネコンはすでに規模を縮小しているが、復興の現状には地域格差があり地方ではまだ工事が続いている。

地域の生活を支え、命を守る道路の地盤改良工事だけでなく、壊滅的だった漁港護岸工事や堤防工事も手掛けてきたという。

「東日本大震災から約10年を経て、被災地復興のリーディングプロジェクトとして整備が進められてきた、仙台から八戸までの『命の道路』三陸沿岸道路が今年度中には開通する予定です。また、震災直後の漁港では冷凍設備が壊滅的な被害を受け、地域の暮らしを支え命を守るには、まずは冷凍設備を設置しない限り、人は戻ってこない。そこで、護岸を嵩上げした場所へ冷凍設備を設置する計画があり。ゼネコン含めて、我々はその復興事業に参加したのが始まりです」

宮城県気仙沼市、三陸沿岸部等の地盤改良工事を手掛け、さらには地元自治体と地元業者と連携協力し、南三陸の復旧復興に参加。これからも県民の命を守っていくという。

「第2期 復興・創生期間になり、大型工事も終わり大手ゼネコンが手を引く中、環境的に難しい部分や狭隘な部分などは復興が遅れている地域があります。地元ゼネコンも人が集まらず対応に苦しんでいる中、当社は地元業者と協力して現在復興に取り組んでいます」

地震被害も甚大だが、最近では台風被害による地盤改良工事の仕事も増えているという。

「近年大型化している台風に対する対策で河川の堤防を補強する仕事が増えてきている。災害のレベルがこれまで以上に上がってきており、土のうを積むだけの応急対策では防ぎきれないため、強固で越流を防げる高さの堤防を設置する必要がある。一昨年は関東でも台風による水害が発生しました。さいたま市見沼区の湿地帯では地盤が緩く、水害対策を兼ねた調整池があるが、これまでのような調整池の規模では通用しなくなってきている。今まで埼玉県での災害対策の仕事はあまりなかったが、最近は自然災害の被害がこれまで以上に甚大で、地盤改良工事の仕事が増えてきています」

新工法の開発とともに、新管理システムの開発に注力

事業範囲を東南アジアまで広げ、アジアの人々の命を支えていく

業界内から優れた工法と高い技術や豊富な実績で高く評価されている小野田ケミコ。最近では、新管理システムの開発に注力しているという。

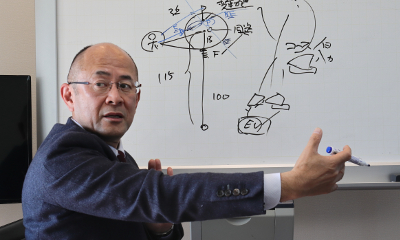

「今は省力化やICT関連が主流で、新管理システムによる『見える化』に注力している。『ピクチャーナビ』や『ピクチャービュー』というナビシステムによって、地盤改良においても、3D画面の図面を用いるようになってきている。見えない地盤を『見える化』することで、弊社のセールスポイントの一つになる。もちろん、多様化するニーズに合った新工法の開発も新管理システムの開発同様に力を入れて行っていく」

地盤改良工事の現場では、人と接しないわけにはいかないが同時にコロナ対応も積極的に取り組んでいるという。

「リモート自体は10年前から導入している。テレビ会議システム導入により現場から人を呼ぶことをやめた。出張費など経費削減にもなる。WEB会議システムは、今年度最新のものに更新した。ただし、建設業が基本なので、部署によってリモートが可能な部署と不可能な部署がある。マスク着用、ソーシャルディスタンスを確保し3密を避け、検温や消毒はもちろん、時差通勤なども取り入れ、感染しない他人に感染させない様に努めている。」

コロナ後の事業展開や今後のビジョンについては、海外も視野に入れているという。

「東京都市圏に次いで世界2位のメガシティであるジャカルタにおける地下鉄の地盤改良工事など、太平洋グループとして注力していく。国内では、東北は地元業者に移行していく過程で縮小していくだろう。東京、大阪は大きく落ち込むことはなく、特に大阪は万博後にIRが決まれば、大きなプロジェクトも進んでいくだろう」

同社では、女性が働く環境整備にも余念がない。最近では女性の建設業界進出に伴い、女性が働きやすい環境づくりも整ってきている。井上社長は「ぜひ、現場に出て、汗をかきながら働く素晴らしさを若い人に感じてもらいたい」と語る。若い力とともに、まさに人々の命や生活を支え守る実績豊富な地盤改良専門会社は、国内外に向けて新たなチャレンジを続けていく。