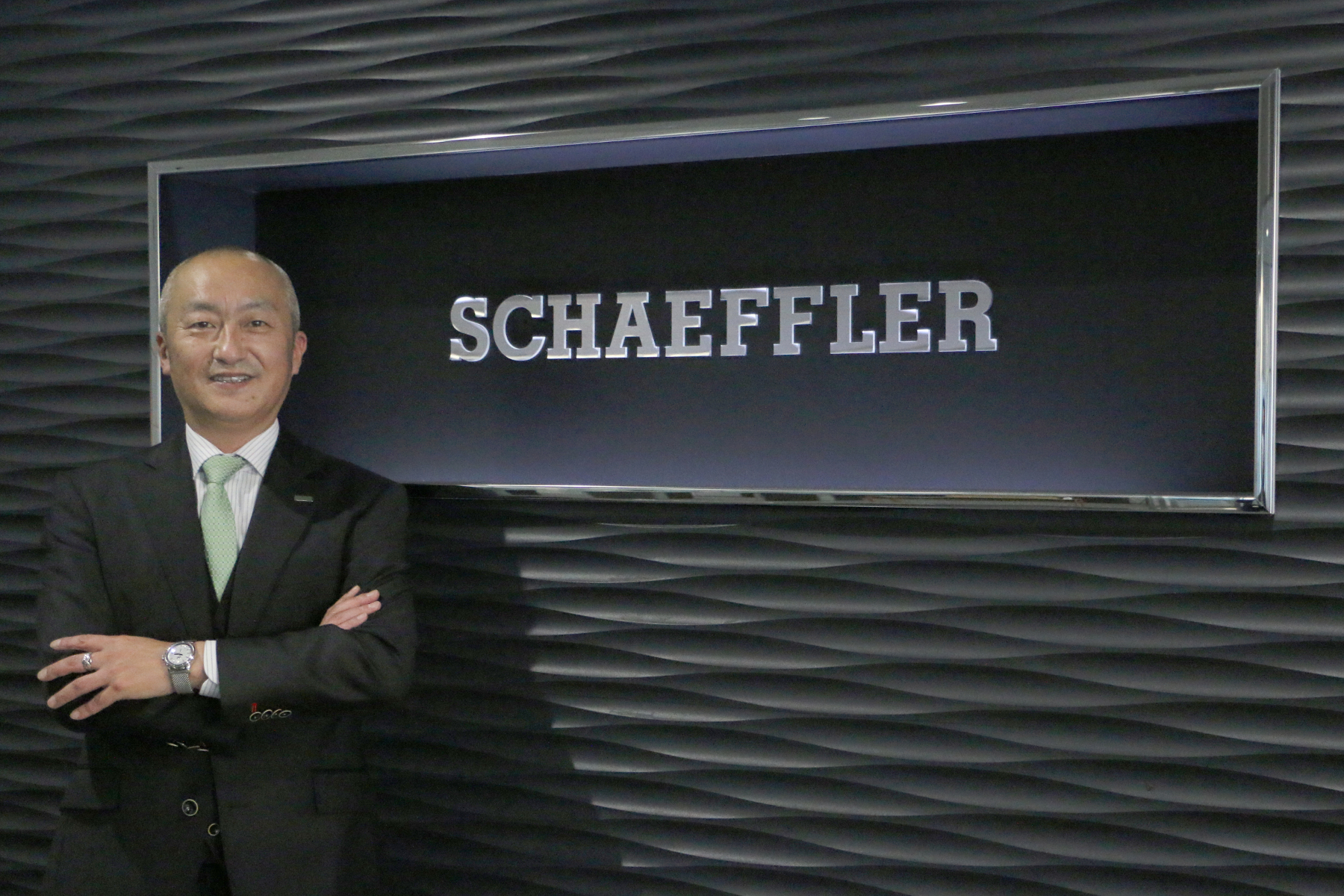

より健康で、より清潔、より安全な世界を目指し

総合的ソリューションで科学・医療の発展に貢献

さまざまな臨床診断用製品やラボ用製品をはじめ、生命科学ソリューション、分析機器、製薬サービスなどを手がけるサーモフィッシャーサイエンティフィック。米国に本社を構えるグローバル企業として世界に80,000人、日本では1,200人の従業員が科学研究や医療の現場をサポートしている。その事業領域は幅広く、さらに拡張を続けている。

「時代や社会の変化とともに、当社の事業は常に大きく変革しています。私たちが暮らす世界を『より健康で、より清潔、より安全な場所』にするためにお客様をご支援する、という私たちのミッションに沿った事業ポートフォリオの拡張や、これを補完する事業の統合を継続して行っています」

現状やこれまでに築いた実績に満足することなく、先端技術を取り込んで、さらに事業拡大のスピードを上げる。

「サーモフィッシャーは2016年に世界トップレベルの電子顕微鏡メーカーであるFEI社を買収しました。近年、電子顕微鏡の技術は著しく進化しており、例えば生命科学分野では、ウイルスや蛋白の構造解析といった技術が進化し、この技術は創薬などに利用されています。また、材料科学分野では、自動車、化学・素材業界において試料の表面観察や分析、半導体業界では、メモリーやプロセッサなどの半導体デバイスおよびウエハーなどの材料の開発、品質管理などにも活用されています」

同社ではM&Aを含めポートフォリオを拡張することで、多様なニーズに対応しているという。

「製薬・バイオテクノロジー分野では、医薬品受託製造開発(CDMO)のリーディングカンパニーであるパセオン社を2017年に買収しました。従来、当社は製薬業界に対して装置や試薬といった製品をご提供してきました。パセオンの買収により、製薬会社に代わって医薬品を製造するといったサービスの提供が可能になりました。この事業分野は近年、脚光を浴びており、2ケタ成長を遂げています」

同社の顧客セグメントにおいて、製薬やバイオテクノロジーは従来から大きな存在だった。この領域でさらに事業の拡大を図っていく方針だ。創薬におけるトランスレーショナルメディシン、トランスレーショナルリサーチと呼ばれる分野でも大きく成長している。

「トランスレーショナルメディシンとは、簡単に言うと研究用で使っていた技術を医療用に応用する概念です。なかでも、このところ大きく飛躍しているのは、DNAシークエンサーを使った技術です。これを応用したマルチプレックスコンパニオン診断システム(Companion Diagnostics)を他社に先駆けて2017年に米国でリリースしました」

製薬・バイオテクノロジー、大学・研究機関、政府を対象にした事業にとどまらず、直接的に病院や患者をターゲットにした事業領域も広げている。

時代の先端を行く技術と使命感をもって

今そして未来の科学を一歩先へ

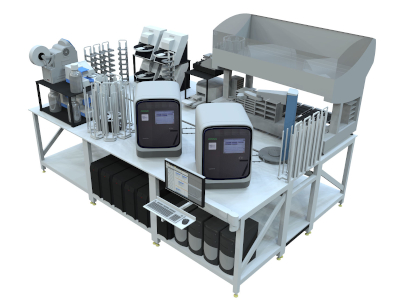

サーモフィッシャーは、新型コロナウイルスのPCR検査機器・試薬、ワクチン開発のためのウイルスの構造解析を行う電子顕微鏡、ワクチン開発製造プロセスソリューション、ワクチン・治療薬の受託製造など、多様なソリューションを擁するグローバル企業として、世界中のパンデミックと闘う政府関係者、病院、医師を支援している。日本でも新型コロナウイルスの検査体制のさらなる強化が求められている中、2020年11月には、24時間に最大8,000検体の新型コロナウイルス検査が可能な、自動PCR検査プラットフォーム「Amplitude COVID-19検査ソリューション」を日本市場で発売した。大規模検査に迅速に対応しながら、運用に必要な人員を最小限に抑えることができるという。大手検査会社による採用も進んでいる。

「社会的ニーズにお応えする体制を強化しました。検査能力の向上は、コロナ禍の中でニューノーマルを形成し、ビジネスの再始動を加速していくために不可欠な要素です。当社はその社会的課題解決の一助になりたいと願っています」

活発なCSR活動を展開するのも、日本を含むグローバルな方針の一貫だという。

「未来を担う子どもたちに向けて、世界中でSTEM(理数系)教育に力を入れています。日本では当社のラボに子どもを招待して、DNAの抽出やiPS細胞の観察などを行う科学実験教室を開催し、2020年にはオンラインで科学実験教室の開催や実験コンテンツの発信を行いました」

同社は幅広い製品とサービスを通じ、お客様へのソリューションを提供することで研究・開発や製造まで一貫したかたちでサポートしていく方針だ。

「当社の事業内容や、先進性、規模など、残念ながらまだまだ一般の方に認知されていない部分が多い状況です。しかし、私たちが活動していることは、今、この瞬間にも世界中の皆様にとても役に立ち、新型コロナウイルスが流行する特殊な状況においては、かつてないほどの意味を持っています」

同社は大きな期待を背に受けながら、多様な先進技術と「今、私たちがお客様を支援しなければ、誰がいつできるのだ」という使命感をもって、顧客の成功を支えている。