人類を救う がん治療法の開発者 「創りたい」と思わないと何も生まれない

米国立がん研究所

主任研究員

小林 久隆

人体には無害の近赤外線という光をがんに当ててがん細胞を壊す新しい治療法の臨床試験(治験)が米国で進んでいる。副作用はほとんどなく、がん治療の大変革を起こすと期待されている。この人類を救う治療法を開発したのは小林久隆・米国立がん研究所主任研究員。これまでヨノン化になかった治療法がもうすぐ実現しそうだという。イノベーションはいつ、どんな環境で生まれるのか――。小林さんの30年におよぶ研究から探ってみた。

今のがん治療にはなにがしかの「副作用」がある。外科手術でがんを取り除く場合はがん細胞だけでなく正常な組織も切り取ることが多い。そもそも身体を傷つける。抗がん剤治療や放射線治療は激しい副作用が付きもので患者は苦痛を強いられるのが一般的だ。

小林久隆さんが開発した「近赤外線光免疫療法」は体に害を与えるようなものを使わず、副作用はほとんどないという。しかもどんな部位のどんながんにでも治療は可能だとみられている。転移したがんやがんの再発にも対応できるという。夢のような治療法である。

小林さんは言う。

「これまでの治療法とは全く違います。治療の前日に薬を体内に入れ、翌日、がんがある部分に近赤外線という体には無害の光を当てます。光を当てるのは一カ所5、6分です」

治療はそれだけだ。治療にかかるコストも理論的には現在の治療法よりも安くできるという。

この治療法が一躍有名になったのは2012年。オバマ米大統領(当時)が一般教書演説で正常な細胞にはなんらダメージを与えず、がん細胞だけを消滅させる治療法を開発中だと称賛した。小林さんは米国の国立保健研究所(NIH)の国立がん研究所(NCI)の主任研究員。研究の大半は米政府の税金でまかなっている。「税金を使っている研究ですから、国民に対する説明責任があります。オバマさんはいい研究はいわば『宣伝』したかったのではないでしょうか」小林さんはおどけて話すが、一般教書演説で取り上げられほどの人類にとって画期的な治療法だった。

2015年から米国で治験が始まり、15人中14人はがんが縮小し、7人はがんが消えたという。日本でも国立がん研究センター東病院(千葉県柏市)で3月から治験が始まった。

小林さんが、この治療法で使う「抗体」を研究し始めたのは1985年。京都大学医学部の4年生のころだった。病理学の研究室で「抗体を触り始めた」(小林さん)という。

抗体はタンパク質の一種で、体内に入った病原体などの異物にある「抗原」にくっついて、異物を除去する。がん細胞にもくっつく。抗体を使えば、がん細胞だけを攻撃することができる。抗体との出会いが、小林さんのその後の研究の道筋を決めた。

病理学の研究者を目指したが、指導教授の勧めで臨床医の経験を積むことに。病理学と同様に全身を対象にする放射線科で臨床を経験した。

4年間の研修医生活で臨床の厳しい現場に直面した。がんの放射線治療に従事したが、患者のがんを完全に治せないばかりか、副作用で患者を苦しめることもあった。

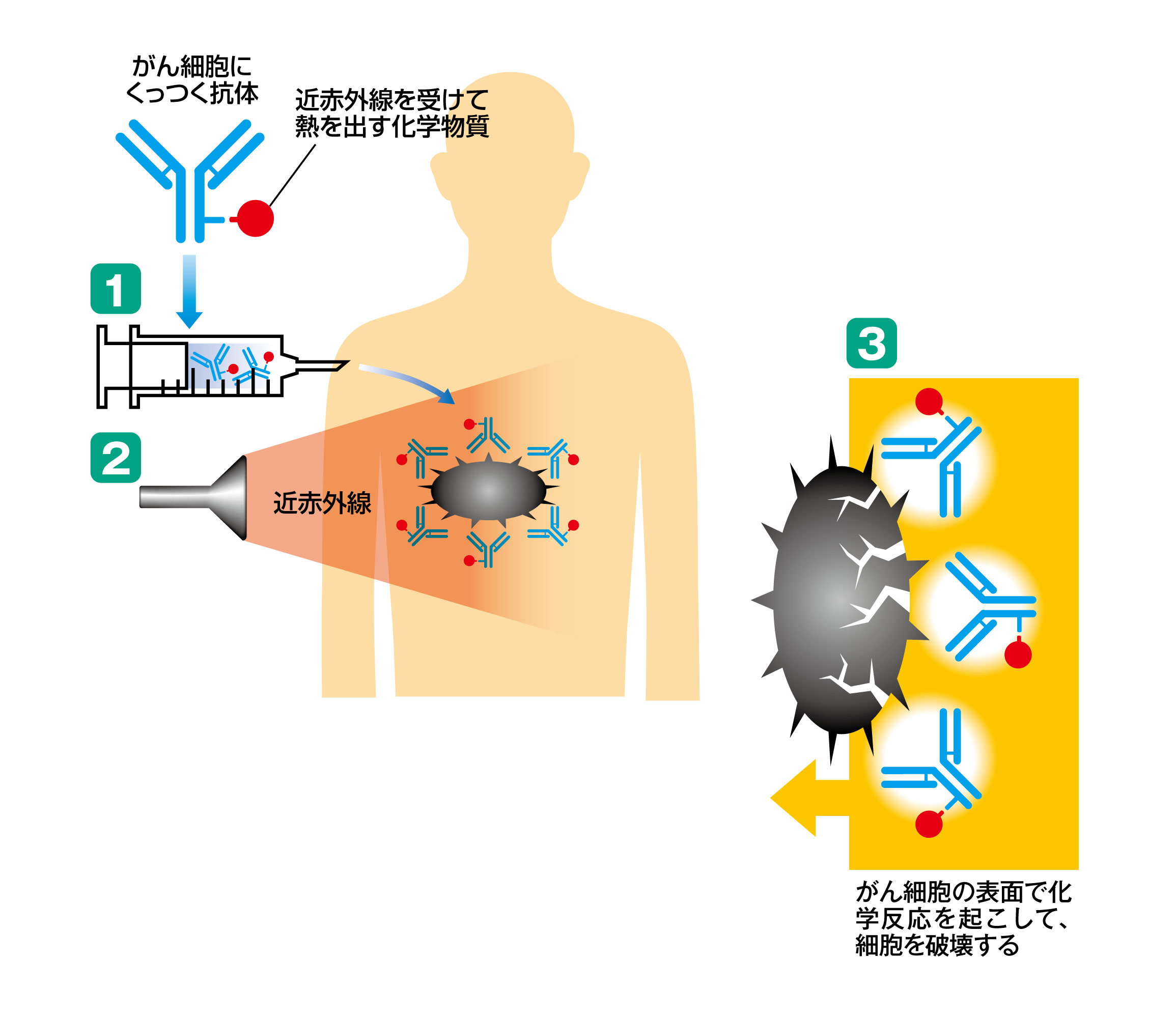

①がん細胞にくっつく抗体に無害の化学物質「IR700」を組み込み、静脈注射で体内に入れると、がん細胞の周りに抗体がくっつく。

②注射の翌日、近赤外線を患部に。身体の表面から2cm以上深い部位のがんならば光ファイバーを身体に挿入し、患部に近赤外線を当てる。

③近赤外線が当たった「IR700」は化学反応を起こして、がん細胞を破壊し死滅させる。

④光免疫治療法は皮膚の近くにできやすい乳がんなどでは有効と期待される。またマウスの実験では一度、光免疫療法を施すと転移がんも攻撃するほか、他の部位での再発を防ぐ効果も確かめられている。

「医者として無力感を感じた。患者さんにダメージを与えず、がんを治す治療法を開発したいと思いました」と小林さん。「現場」を知ったことで、研究への強いこだわりが生まれた。

抗体に放射性同位元素を組み込めば、がん細胞に放射線をあてることはできる。だが体内に放射性同位元素が入ると正常な細胞まで被ばくする。95年に博士号を取得した博士論文は放射性同位元素を体外にどう流し出すかという研究。患者のために、いかに副作用をなくすかをその時も考えていた。

「世界を知らずに研究はできない」(小林さん)と、95年、NIHへ。抗体と放射性同位元素を使ったがん治療の研究を続けた。98年に帰国し、2001年に再び米国へと渡る。研究に没頭できる環境で研究したかったからだ。

だが、この治療法には限界があった。抗体に組み込んだ放射性同位元素ががん細胞を殺しても副作用は残った。放射性同位元素を体外に流し出す努力をしても脊髄が被ばくし、白血球の減少は避けられない。研究は行き詰った。放射線を使う治療法の限界が見えた。

ではどうするか。がん細胞だけを叩くにはがん細胞にくっつく「抗体」を使わざるを得ない。がんを「毒」で殺そうとする限り、抗体と一緒に体内に入った「毒」は副作用を起こす。

「ならば『毒でないモノ』を体内に入れて、がん細胞にくっつくとスイッチがオンになり『毒』に変わり、がん細胞を殺す―そんな工夫はできないかと考えたのです」

小林さんのこのユニークなアイデアは03年に生まれた。問題はどんな仕組みで「無毒」から「毒」に変身させるかだ。通常は薬などの化学物質を体内で別の化学物質と反応させ、無毒な状態から毒に変えると考える。だが小林さんは「化学物質同士を体内で反応させると、治療には化学物質が2つ必要だ。それでは治療薬にする際の治験を2回もしなければならない。開発費が膨大にかかり、結果的に治療費が高くなるから、ダメでした」と振り返る。

あくまでも開発の前提は経済性合理性が成り立つかどうかだ。お金をかけて新しい治療法を開発しても、治療費が高くなっては市場が広まらないし、患者のためにもならない。小林さんは患者オリエンティッド、つまりカスタマーオリエンティッドな開発姿勢を貫いた。

無毒な化学物質を変化させるのに、小林さんは光エネルギーという物理エネルギーで化学変化を起こし、無毒から毒に変えられないかというアイデアにたどり着く。化学だけでなく物理学にも造詣があった小林さんは持てる知識を総動員し、副作用がなく、実現の可能性の高い仕組みを考え続けたのだ。

可視光線より波長が短い紫外線やX線は細胞にダメージを与える。細胞にダメージを与えず、体の中を2センチほど透過する光は近赤外線と呼ばれる光。それよりも波長が長くなると、細胞が熱を帯び、焼けてしまう。身体に害を与えずに組織を透過するのは「近赤外線」しかない。

理詰めでゴールに近づいて行った。残ったのは近赤外線を当てれば細胞にとって「毒」になる物質が何かを突き止めればいい。近赤外線に反応する色素のような化学物質を選び出し、抗体に組み込んだ。それをがん細胞にくっつけて近赤外線を当てて反応を見た。200前後の物質を確かめ、「IR700」という治療に有効な化学物質を突き止めた。

IR700を組み込んだ抗体ががん細胞にくっついた状態で近赤外線を当てるとがん細胞が破裂し、みるみる壊れていった。

03年に近赤外線光免疫療法のアイデアを考え、IR700にたどり着くまでに5年以上の年月を費やした。11年、米医学誌に光免疫療法の論文が掲載され、医学界に衝撃が走った。

使えるものは使う 捨てるものは捨てる そしてたどり着いた新治療法

小林さんは「使えるものは使い、捨てるものは捨ててきたら、この治療法にたどり着いた」とこともなげに言う。遺伝子操作を利用してがんを治療する遺伝子治療などが流行った時期もあった。多くの研究者がしのぎを削ったが、早々と「捨てた」(小林さん)という。

「遺伝子治療はがんを治すこともできるが、正常細胞をがんにしてしまうリスクも高い。また研究費が高くつくので、結果的に治療費も高くなる。だから研究はせず、捨てなのです」

小林さんのNIHの陣容は10人ほど。規模は小さく、巨額な研究費を使っているわけではない。求められる治療の前提として、副作用がないこと、つまり苦しみのない治療であること、そして治療費が安いことを小林さんは常に心掛けた。お金をかけてすごい治療法を開発したとしても治療を受けられる患者が少なければ意味はない。研究者の自己満足である。

なぜ世界の研究者の中で小林さんだけが光免疫治療法にたどり着き、がんをノックアウト寸前まで追い込めたのか。小林さんは少し考え、こう語った。

「患者さんを苦しませず、治療費も抑えられる新しい治療を創りたいと本当に思ったかどうかの違いではないでしょうか」

イノベーションを生み出したのは、現場で見た患者の苦しみを楽にしたいという強い思いだったのかもしれない。

出演者情報

企業情報

関連コンテンツ

カテゴリー別特集

リンク