経験無用!?「過去の経験が全く生きない」時代の先見性

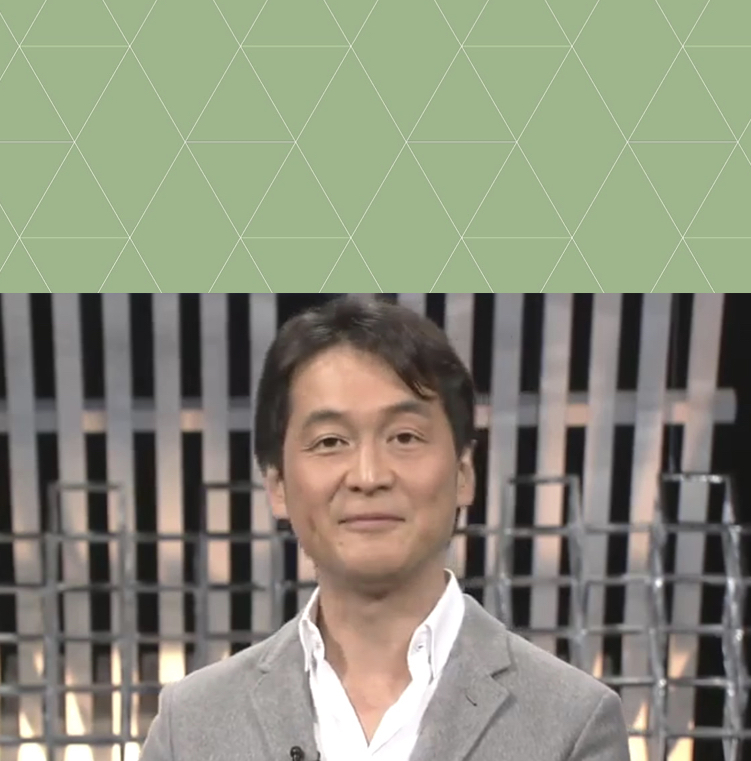

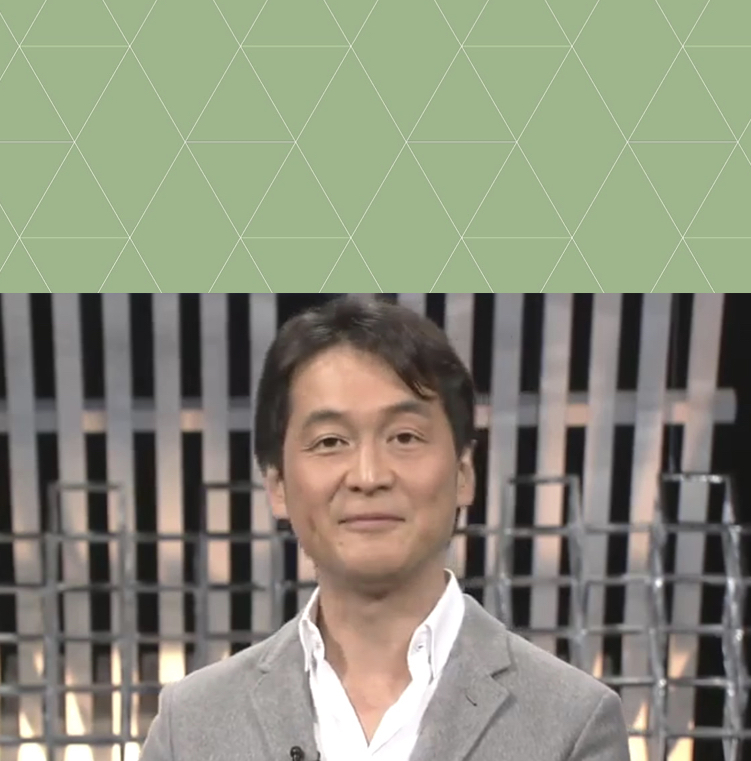

慶応義塾大学

政策・メディア研究科 特別招聘教授

夏野 剛

「個人の能力が最大化できる時代になった」。i-mode、おサイフケータイなどの誰もが知るサービスを立ち上げ、ニコニコ動画を仕掛けるなどさまざまな展開を図り、大学でも教壇に立つIT業界のカリスマはいかに旧来モデルを打ち破ったのか、そして今後をどう見据えているのか?

蟹瀬でもそれは全部伝わっちゃいますよね、瞬時に。

夏野伝わるということは、下手な経済雑誌よりも僕の方がメディアパワーあることになりますから。

蟹瀬だいたい3万部とか5万部とかですね、そういう雑誌は売れていて。

夏野そういう風に個人と組織の関係が変わってしまいました。個人の能力が最大化できる時代になったといえます。

蟹瀬それは悪いことじゃなくて民主主義の形態に変わってきたといえますね。

夏野あとは社会的な適材適所がしやすくなったといえます。本当はこれをやりたいんだけど、たまたまこの会社に勤めちゃったから、この会社に合わせて自分の趣味嗜好を変えて生きていこうというのが、これは高度成長期のモーレツサラリーマンの典型ですけども。

今の時代、どこかの企業に属していても、目を引く発言をして脚光を浴びると、スカウトの声がかかったりしますから。僕はTwitterとかソーシャルメディアは「才能発見装置」だといっています。なぜかこの人1万人もフォロワーいるぞという一般人の方いらっしゃいますでしょ? 発言を追っていくと、何か専門性がある。

蟹瀬日本全体を見た時には、とても元気がない。政治も経済も色々な分野で。今日ニッポン元気化戦略の最初のキーワードにスティーブ・ジョブズをあげていただいた。

夏野これは、リーダーシップのあり方というものを1つ提示してくれたのが、スティーブ・ジョブズさんだと。つまり、先ほど個人と組織の関係が変わったというお話をしましたが、リーダーの役割も変わったという事ですね。個人はものすごくパワーを持っていますので、そうなると、今までのリーダーは組織の中からあがってくる情報に基づいて、何かを判断し、その判断もどちらかというと、利害調整。つまりこっちの部署とこっちの部署がいがみ合ってるから、足して2で割ってやろうというのが日本型のリーダーです。30年間同じ釜の飯を食べてきた人たちの中から選ばれて、内部融和を主体にした人たちがリーダーのあり方なんですね。

でも、ジョブズさんは自分で明確にこういう製品が作りたいとか、こういう価値を会社として出していくことがこの会社のミッションだという、これは哲学ですよね。これを明確に持って、明確に伝えて、そして明確に分かりやすい商品やサービスを作っていきます。

昔はこれが出来なかったんです。100人の人間が集まらないと集まらない情報や、100人が協力しないとできないことが多すぎて、1人の人が思う理想を実現するよりも融和の方が大事だったんです。ところが今は、1人の人がこうしたいと思ったらそれを伝える手段もあるし、その根拠となる情報も1人で手に入ります。そうするとビジョンを立てないと逆に100人がまとまらなくなってしまいます。

蟹瀬日本型の企業の発想は、メーカー主導だから、物を売ることが主体になっていましたでしょ。

夏野サプライサイドっていう、供給サイド。

蟹瀬スティーブ・ジョブズの考え方とそれとは、また違うわけですよね。

夏野まずは自分、あるいは消費者として代表の自分がどういうサービスが欲しいかということに立脚して、こうあるべきだということを自分として強くきちんとロジック構成して。

蟹瀬ある種の仕掛をしていったんですね。

夏野仕掛けづくりって僕は言い方するんですけど。日本のメーカーはモノづくりにすごくプライドを持っていて。これは大事な事だと思うんです。しかし、このモノがどういう価値をお客さんにもってもらわなきゃいけないのかということがゴールで会って、モノを作る事自身は手段なんです。例えば、どこからどこまでがスマートフォンの機能で、どこからどこまでがネットの機能かなんてわからないんです。

蟹瀬ストリームでつながってますからね。

夏野消費者にとってもどうでもいいことです。でもモノづくりという言い方をすると、ネットの部分が抜けてしまいます。

蟹瀬日本の企業はそういう発想に後れを取ったということですか。

夏野企業だけでなくて、ITとかインターネットが出てきてわずか15年なので、この15年間で組織は変わりましたかとか、社長の肩書は変わりましたかとか、社会制度は変わりましたかと言うと、何も変わっていないんですよ。つまり、新しい時代が来ているのにもかかわらず、社会システム、法のシステム、あるいは企業の経営のシステムが間に合っていないのが日本の元気のない最大の理由だと思います。

蟹瀬何で間に合ってないんですか? アメリカはその辺を乗り越えていったわけでしょう?

夏野お金と人の流動性がアメリカの場合非常に高い。どういうことかというと、経営者が少し時代遅れになってるかなと株主が感じた瞬間に外から人を引っ張てきます。例えばインターネットがこれから大事だとなると、モノづくりの会社の社長にネット業界の人がなったりします。

蟹瀬適材適所はあらゆる分野で必要だけど、日本の文化ではなかなか実現しにくいということですね。

夏野能力がある事よりもローテーションとか、融和とか、内部の秩序とか、こういったものを大事にしてきた高度成長期のマネジメントの仕組みなんですね。

蟹瀬何をやっても右肩上がりで伸びていった時代ですからね。

夏野そういう時代は適材適所は難しいんですよ。そういうリスクを取るよりは、皆同じような教育をして社員研修叩き込んで、興味ないことでもやれといって100人の優秀なサラリーマンに頑張ってもらうのが良かったんですが、今ネット時代になると100人の優秀なサラリーマンが新しいものを出そうと頑張るよりも、一人のオタクが寝ずに色々調べてやっちゃう方が勝っちゃうんですよ。一人のオタクが100人のエリートサラリーマンに勝つ時代になったんです。

蟹瀬社会の変化にいかに経営者の人たちが気づくかが大事ですよね。

夏野気づくか変わるかですね。気づかない人は変わってもらったほうが早いかもしれないです。日本には世界に冠たる社長が責任を取って会長に昇任するっていう素晴らしいシステムがありますし、会長がうまくいかなったら責任を取って相談役に昇進する素晴らしいシステムがありますから、早く昇進して代替わりを進めた方がいいと思います。

蟹瀬なかなか深い言葉だと思いますよ。

白石続いてのニッポン元気化戦略2つ目の言葉は何でしょうか?

出演者情報

企業情報

関連コンテンツ

カテゴリー別特集

リンク