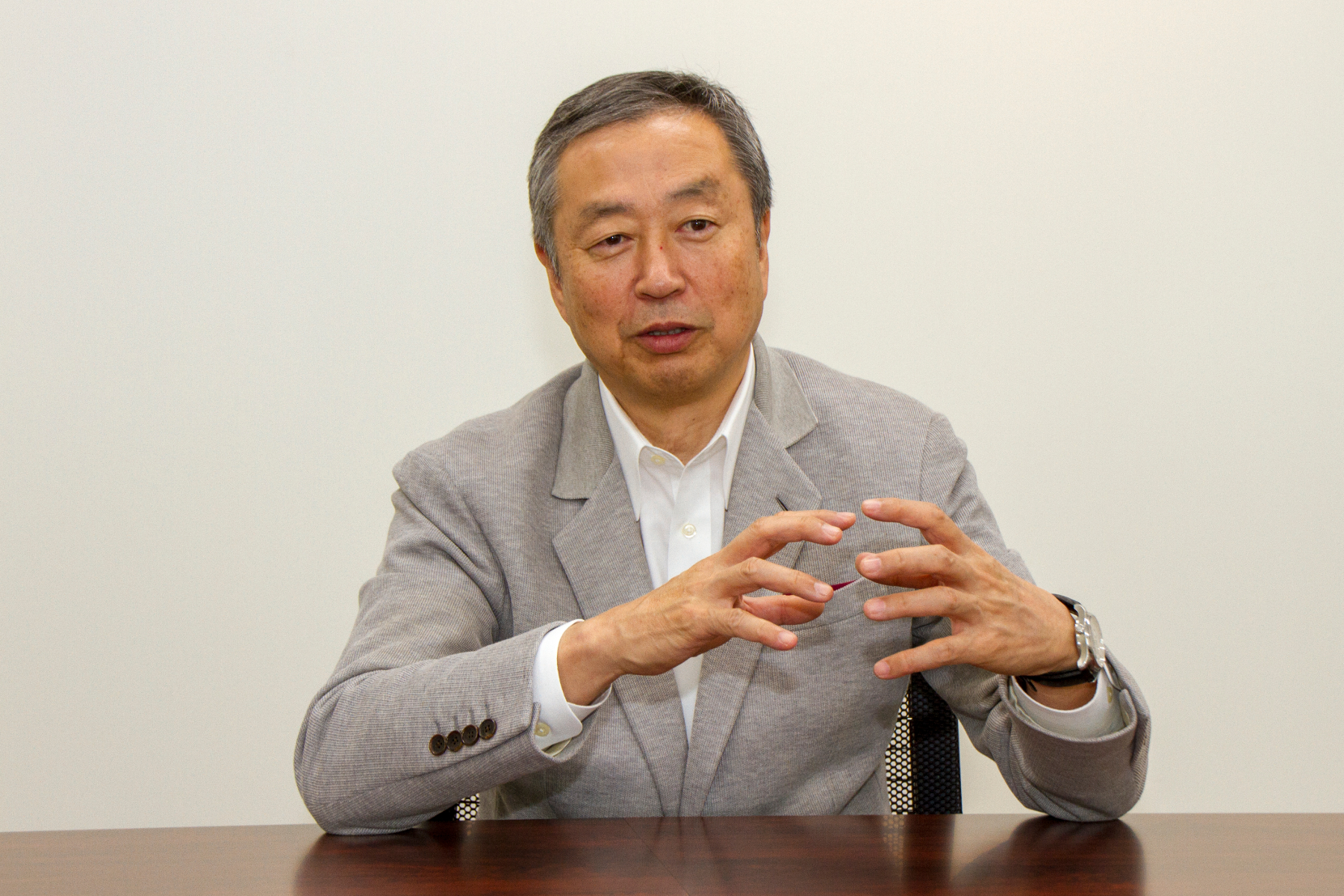

通信事業で幾度も企業した千本倖生氏。

連続起業家と呼ばれる千本氏が、今力を注ぐのが再生可能エネルギー事業だ。

欧米に比べて普及が進んでいない、日本の再生可能エネルギー事業を育てたい。

76歳の起業家の思いである。

時価総額1兆円企業へ

地域とのWin-Winで実現目指す

北海で見た洋上風力発電の姿

世界の潮流に乗り遅れる日本に危機感

千本氏の頭の中には鮮明に残っている光景がある。昨年の秋、デンマークに向かっていた機中から見た北海の姿である。

コペンハーゲン空港に向かって、飛行機が高度を下げていくと、眼下の海原にはおびただしい数の洋上風力発電の大きなプロペラがゆったりと回っていた。日本では目にしたことがないスケールの大きな光景だった。

油田開発が盛んだった北海周辺に、洋上風力発電という再生可能エネルギーのブームが到来していることがよくわかる。

「日本では再生可能エネルギーを利用した発電はまだまだ普及していないが、世界に目を向ければそれは違う。世界的な大変革がエネルギー分野で起きているのに、このままでは日本はその潮流に取り残されてしまう」

そんな日本への危機感がエネルギーとなって千本氏の起業家魂に再び火がついた。

2030年に向けた日本政府の再生可能エネルギーの導入目標(発電量ベース)は22~24%だ。一方、欧州の再生可能エネルギーはデンマークではすでに50%に迫り、スペイン、イタリア、ドイツは30%を超えている。日本は世界の変化に大きく立ち遅れてしまっている。その遅れを何とかして挽回できないものかと千本氏は今、考えている。

レノバへの経営参画の理由

木南社長との出会いと「宗教的改心」

再生可能エネルギーを利用した発電事業の開発・運営を専業とする「レノバ」に千本氏が参加したのは14年。通信会社のイー・アクセス(現ワイモバイル)の経営から退いた翌年だった。

千本氏がイー・アクセスの経営から退いたのは、ソフトバンクへ売却したためだった。それまでの猛烈な仕事ぶりからは想像もできない、ゆったりとした日々がやってきた。その時、千本氏は、それまで一心不乱に働き続けていただけに燃え尽き症候群のような症状に陥ったという。それを救ったのが、知人から紹介されたレノバの木南陽介社長との出会いだった。

千本氏がイー・アクセスの経営から退いたのは、ソフトバンクへ売却したためだった。それまでの猛烈な仕事ぶりからは想像もできない、ゆったりとした日々がやってきた。その時、千本氏は、それまで一心不乱に働き続けていただけに燃え尽き症候群のような症状に陥ったという。それを救ったのが、知人から紹介されたレノバの木南陽介社長との出会いだった。

レノバの前身は、木南氏ら2人が00年に創業したリサイクルワンという会社。プラスチックのリサイクル事業を手掛けていたが、13年12月に社名をレノバに変更し、新規事業として再生可能エネルギー事業への本格的な参入を目指した。ちょうどそのころ千本氏は木南氏と出会い、木南氏から経営参画を打診された。

当時のレノバには課題があった。再生可能エネルギーを利用した電力事業を手掛けるには、経済産業省などの中央官庁や大手電力会社との折衝が不可欠だった。電力事業はリサイクル事業とは異なり、設備投資の規模も格段に大きいインフラ事業だが、木南氏らにはいずれも経験が少ない仕事だった。

一方、千本氏にしてみればエネルギー業界の事業構造は国家的なインフラ事業であるという点で通信業界と似通っている。千本氏の通信業界での経験がエネルギー業界でも活かせそうだった。千本氏の心の種火に再び火がついた。

木南氏の経営者としての魅力も千本氏を引き付けたが、これに加えて、エネルギー政策に対する「宗教的改心」が千本氏にはあった。

千本氏は11年の東日本大震災まで原子力発電の強力な推進派だった。京都大学工学部で原子炉の高度制御理論を専攻した。当然、東京電力の福島第一原子力発電所の事故が起きるまで、千本氏はエンジニアとして「原子力発電は人が制御できるもので、技術をもってすれば何事も解決できる」と信じていた。

しかし、大規模な原発事故が現実に起き、地震発生の翌日に起きた「水素爆発」の瞬間や炉内のすさまじい光景を報道で目の当たりにし、考えは変わった。

「原子力は、人の力でコントロールできないのではないか」

エンジニアリングの限界を痛感するとともに、原子力発電は制御できる安全なものだという千本氏の「信仰」は揺らぎ、「改心」せざるを得なかった。

再生可能エネルギーの将来シェア

40~50%へ高く掲げよ

千本氏は「再生可能エネルギーの目標を20~30%に置くのではなく、40~50%ぐらいまで引き上げるべきだ。大きな原発事故を起こしたことを考えれば、原発の再稼働は容易ではない。欧州のように再生可能エネルギーに大きく転換しなければならない」と言う。

そのためにはレノバを時価総額で数千億円から1兆円規模の会社にいち早く育て、エネルギー業界における再生可能エネルギーの存在感を高める必要がある。東証一部市場に再生可能エネルギー専業会社として初めて上場したのも、その意欲の現れである。

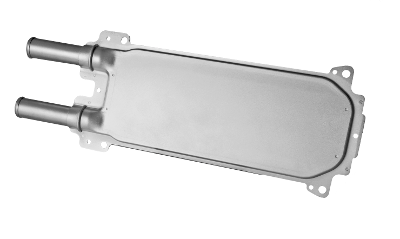

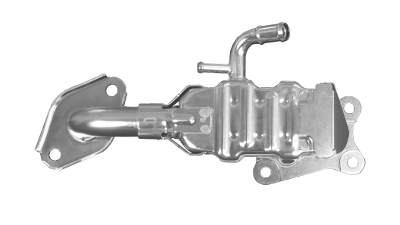

レノバが取り組む再生可能エネルギー事業は太陽光発電、木質バイオマス発電、風力発電、地熱発電と多岐にわたる。多様な再生可能エネルギーをバランスよく運営し、電力供給や電力事業をより安定的にすることを狙っている。

多様な電源の開発目指し

経営の安定を狙う

発電場所も全国各地に散らばっている。太陽光は茨城県潮来市、栃木県那須塩原市、千葉県富津市、静岡県菊川市、大分県九重町、熊本県大津町、開発中の三重県四日市市、栃木県那須烏山市、岩手県軽米町と広く分散している。また、秋田杉の産地、秋田県で県内全域から調達する間伐材などを活用し、林業・地域の活性化とともにバイオマス発電を手掛ける。秋田県由利本荘市沖では総事業費約4000億円をかける洋上風力発電の開発を進めている。地熱も、北海道や熊本県などで開発中だ。

再生可能エネルギーは地方に存在する、自然エネルギーを活用するもので、その地域との協調がなくてはならない。秋田でのバイオマス発電では燃料調達などで地元の林業業者との関係構築が必要だった。また由利本荘市沖の洋上風力発電では漁業関係者との粘り強い、話し合いが功を奏した。16年度から事業化調査に着手し、21年度から着工し、24年度からの運転開始を目指している。完成すれば日本最大級、アジアでも有数の洋上風力発電事業となる見込みだ。

地域との共存共栄 持続的な成長へ

電源の開発は発電場所の決定から、稼働までは5~7年かかる長期戦となる。発電後も地域との関係は数十年続く。地域に受け入れてもらえる事業ができないようでは、再生可能エネルギーの事業は成り立たない。レノバの東京本社の応接室には秋田の漁業関係者が書いた「共存共栄」という大きな額が掲げられている。千本氏は「再生可能エネルギー事業は地域の持続的な発展を持続可能な資源で実現するものです。結果として私たちの会社も持続的に成長できます」と話す。

福島第一原発事故はひとたび原発が事故を起こせば、地域の生活が根こそぎ失われてしまうことを図らずも示した。

千本氏の口癖は「社会的矛盾があるところにビジネスはある」だ。社会の課題、困り事を解決する商品やサービスを提供すれば必ず、事業は成功するという確信が千本氏にはある。会社の存在価値も社会の課題を解決することにあるのであって、利益を生み出すことだけにあるのではない。利益は会社が社会的課題を解決した結果に過ぎない。再生可能エネルギー事業で疲弊した地域社会の再生を果たし、しかも資源のない日本で持続可能なエネルギーを手にする――。そんな変革を千本氏は夢見ている。

「また、料金が高い、時間がかかる、どうしても敷居が高いなどと感じられる方に向けた新サービスも年内にスタートします。従来は、熟練の技術を備えた当社スタッフによるトータルケアを基本にしていましたが、こうしたケアを除いて費用や時間を軽減する取り組みです。スマートフォンのアプリを使った『自宅でリーブ』です。お客様の不安を解消しながら、当社のシャンプーなどをお使いいただくプログラムです」

「また、料金が高い、時間がかかる、どうしても敷居が高いなどと感じられる方に向けた新サービスも年内にスタートします。従来は、熟練の技術を備えた当社スタッフによるトータルケアを基本にしていましたが、こうしたケアを除いて費用や時間を軽減する取り組みです。スマートフォンのアプリを使った『自宅でリーブ』です。お客様の不安を解消しながら、当社のシャンプーなどをお使いいただくプログラムです」