世界が認める日本人建築家がいる。冷房も暖房もない「住吉の長屋」。壁面のスリットから自然の光が十字に差し込む光の教会。荒廃した島を緑とアートでよみがえらせた直島。学歴や師弟関係が重視される建築界において、独学で建築を学び、数々の作品を通して己の美学を貫き、世界の頂点に上り詰めた男。建築家 安藤忠雄。

安藤 専門学校も出てないので建築をやりだしたわけですけれども、そのときに全力で生きると。これでいけば、悔いがないと。それが青春だと。

日本人に世界の楽しさを広めた経営者がいる。日本発の海外旅行を主軸とした旅行事業、経営破綻に追い込まれたテーマパークの再生事業、ロボットによるサービスをメインとしたホテル事業、机二つと電話一本から事業を開始したベンチャー企業を日本が誇る一大企業へと成長させたビジネスマン。株式会社エイチ・アイ・エス 代表取締役会長兼社長CEO 澤田秀雄。

澤田 常に新しいことにチャレンジして、旅をするというのが自分の青春だと思ってますけどね。

建築界の雄と、ベンチャービジネスの雄が相まみえるとき、そこには、未来へ続くロードマップが広がっている。二つの魂がぶつかり合うとき、新たな価値が生まれる。賢者の選択 FUSION。

唐橋 賢者の選択 FUSION。ナビゲーターの唐橋ユミです。では、改めてご紹介いたします。建築家の安藤忠雄さん。株式会社エイチ・アイ・エス 代表取締役会長兼社長CEO澤田秀雄さんです。よろしくお願いいたします。

出会い

唐橋 お二人の出会ったきっかけですとか、どこでってのは覚えてないんですか?

安藤 ぜんぜん覚えてない。

澤田 ぜんぜん覚えてないですねぇ。一つ覚えてるのはですね。僕が経営者団体の理事長やってた時に、安藤さんを講演にお願いしたことあるんです。いやもう安藤さんはね、わからんような建築家で素晴らしい建築をたくさんやっておられますから、素晴らしいなと感じてます。

建築との出会い

青春―それは誰もが通り過ぎる道。安藤と澤田はどんな青春時代を過ごしてきたのか。

安藤 私は学歴もないし、学力もないし、専門学校も出てないので建築をやりだしたわけですけれども、そのときに全力で生きると。これでいけば、悔いがないと。それが青春だと。悔いのない青春を送りたいと思いました。

唐橋 何かあれですか、いい出会いとか、たくさんありました?

安藤 やっぱり出会いをキャッチするのは感性でしょう?私は、自分の家の平屋の長屋を二階建てにした時に、大工さんが一心不乱に働いている姿を見てこれは面白いと思った。そこで、建築の関係を行きたいと思ったんですが、やっぱり一心不乱に働く人から瞬間に学んで。あとは全力でやれば何とかなると。

住吉の長屋

30代半ばで発表した「住吉の長屋」で、日本建築学会賞を受賞した安藤は、コンクリート打放しによる独自の表現を追求している。

安藤 「住吉の長屋」という家を作った頃からずっとその家は、中庭があって中庭から入ってくる自然と光だけで、空気だけで、冷暖房ないと。施主が「安藤さん寒くなったらどうするの?」と。寒かったらシャツ一枚着ろと、「もうちょい寒かったら?」もう一枚着ろと。「もうちょい寒かったらどうだ?」諦めろと。予算がないんですから。自分の体を以て、できる範囲のことをやればね。相当寒さもカバーしますよ。だから、私はずっといくつものいわゆる商業施設もありますし、公共施設もありますけれども、パブリック空間にはもう全然冷暖房しない。部屋の中だけやってたんです。

十分じゃないですか。日本中どうですか?もう通路は冷暖房してある。そんなところを歩いててね、感性の高い日本人が出来ると思えない。皆そう言うたら、「んん!賛成!」言うんですけどね。家帰ったら「寒いなぁ。」言いよる。私に頼みに来る人は「安藤さん、ぜひ安藤さんの設計頼みたい。」「寒いですよ。」言うたら、まぁ2人に1人は帰っていくわ。「温かいところ欲しいです。」言うて。

青いりんご

安藤の心に常にあるもの。それは、「青いりんご」。

安藤 私ね、この頃青いりんごに凝ってるんですよ。青いりんごがいいと思ったのは、日本人すぐちょっと人間ができたなというじゃないですか。人間出来ん方がいいと思うんですよ。澤田さんが今、外国一人で行ってみようと思うのは、青春があるからですよ。

まだ求めてるものがある内が、青春なんですよ。なんかおもしろい。だから青いりんごで、アメリカの詩人さんサミュエル・ウルマンが言ってんのは「20代30代だけが青春ではない」と、「60代70代も求めているものがある限り青春」だと言ってる。

私あっちこっち講演会する時に「青いりんごで行け!」と、85歳でも90歳でも青いりんごで行ってくださいという講演しとるんですよ。そのためにこの青いりんごを作ったんですけど、これは軽いもうプラスチックですけどね。これに名前書いてサインして差し上げて、青春の限り生きてくださいよ。青春のないおじさんでも「くぅぅぅ」出てくるらしいですよ。

唐橋 まだ熟してないね。

安藤 熟さないほうがいい!

唐橋 熟さないほうがいい。

安藤 今ね、兵庫県立美術館にね、ギャラリーができたんですよ。今度新しく。そこのところに3メーターの青いりんごを作りました。そのりんごを触ったら青春いけますよ、よう来ますよいっぱい。

唐橋 ご利益がありそうですけど!

安藤 ご利益ありそうでしょ!

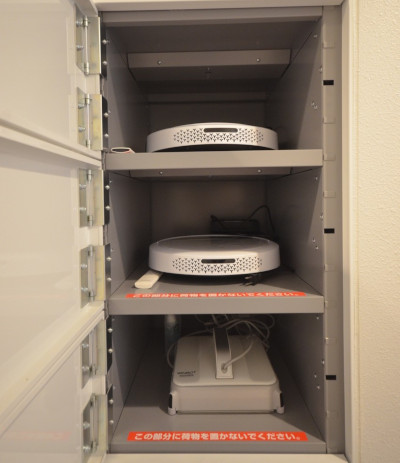

「はやり最大の動きは、インターネットショッピングの隆盛により、宅配ロッカーの設置に急激な追い風が発生したことです。これと同時に賃貸マンションの市場も生まれました。従来は分譲マンションが中心で、賃貸向けにはあまり需要がなかったのですが、急に需要が高まり、現在では不動産会社の物件検索時にも、ロッカーの有無が住居選びのポイントになっています」

「はやり最大の動きは、インターネットショッピングの隆盛により、宅配ロッカーの設置に急激な追い風が発生したことです。これと同時に賃貸マンションの市場も生まれました。従来は分譲マンションが中心で、賃貸向けにはあまり需要がなかったのですが、急に需要が高まり、現在では不動産会社の物件検索時にも、ロッカーの有無が住居選びのポイントになっています」